![]()

2007-6-25

Master and link rod

今回はマスターロッドとリンクロッドです。

マスターロッドは今まで作ったことがありません。

それほど大変と考えてはいなかったのですが、予想と大違い。

CADの段階からつまずきました。

リンクロッドはマスターロッド上に等間隔(72°毎)にあるのかと思っていましたがそうではありませんでした。上下死点の位置、ストローク、、問題だらけです。実際はどう設計されていたのでしょう。

欄外に考察をまとめてみました。

とりあえずスタートです。

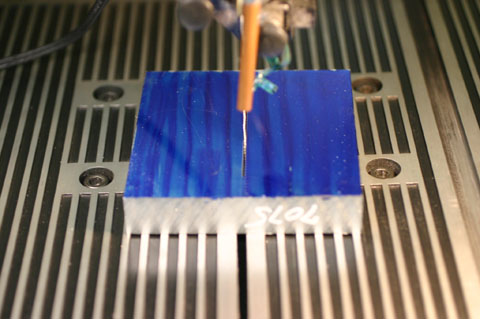

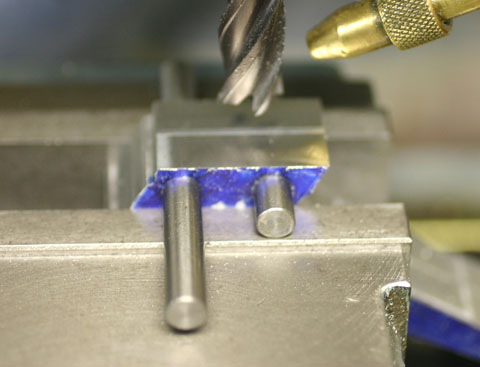

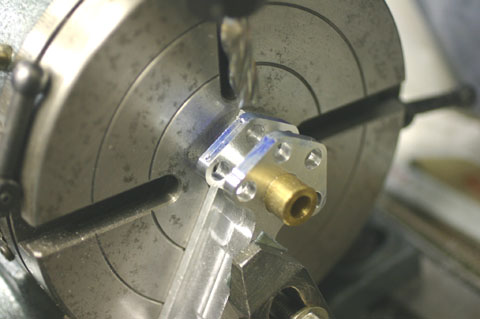

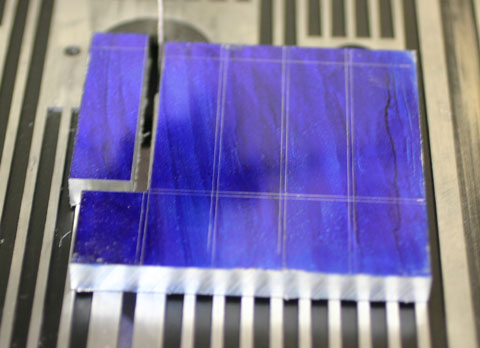

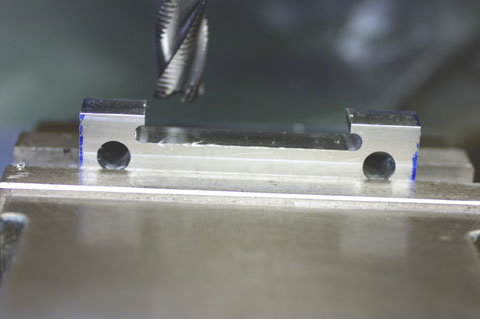

例によって材料の切り出しです。材質は今回は7075。かたさもありますが高価でもありました。 例によって材料の切り出しです。材質は今回は7075。かたさもありますが高価でもありました。 |

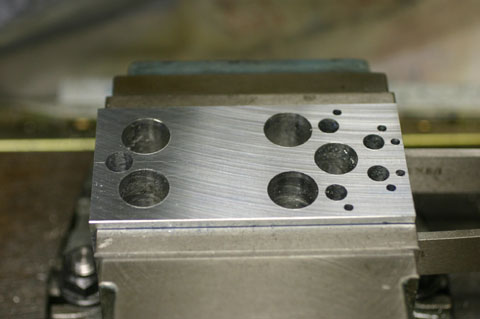

全ての穴あけが終わりました。 全ての穴あけが終わりました。 |

周辺をバンドソーで切り落とします。 周辺をバンドソーで切り落とします。 |

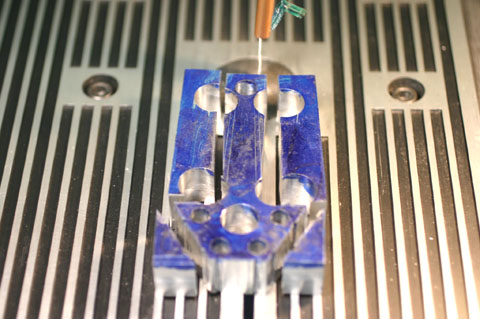

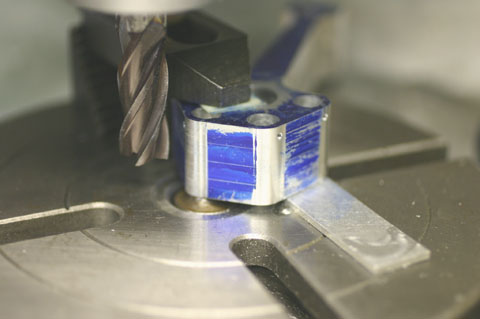

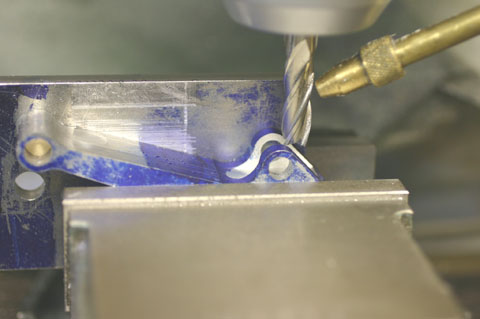

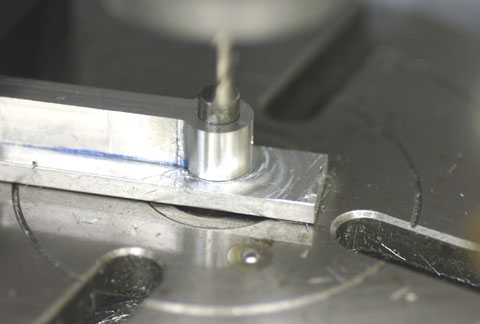

側方のミーリングです。ジグにはめ込んで作業しています。 側方のミーリングです。ジグにはめ込んで作業しています。 |

リンクロッドがつく部分の外形切削をしています。 リンクロッドがつく部分の外形切削をしています。 |

同じ部位の円弧切削です。 同じ部位の円弧切削です。 |

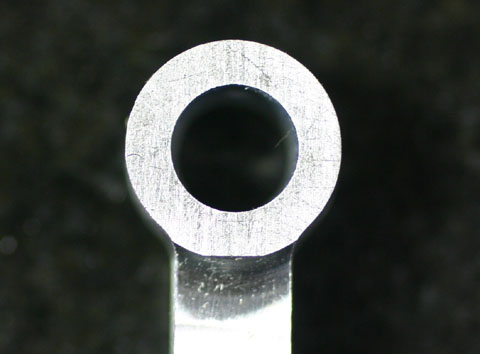

スモールエンド側の円弧切削。 スモールエンド側の円弧切削。 |

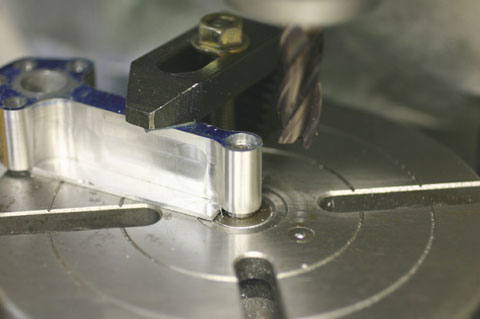

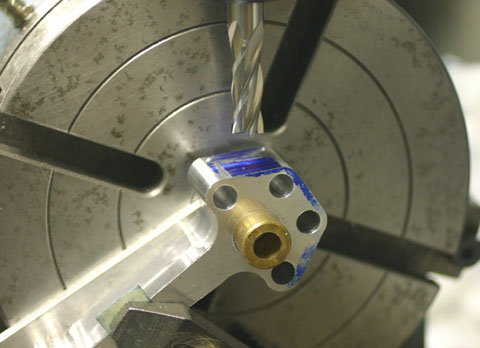

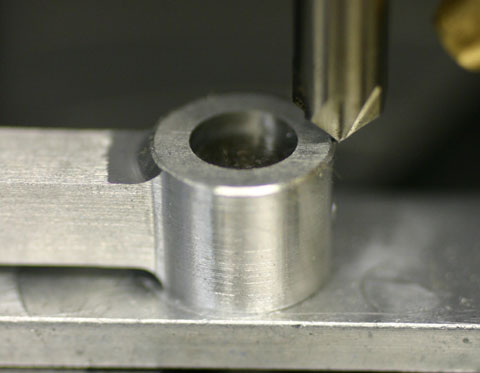

リンクロッドがつく部分の溝の切削です。ロータリーテーブルを縦にセットしています。この溝がロッドにつながる部分をどうするかでかなり悩みました。 リンクロッドがつく部分の溝の切削です。ロータリーテーブルを縦にセットしています。この溝がロッドにつながる部分をどうするかでかなり悩みました。 |

溝部分大半の切削が終わりました。 溝部分大半の切削が終わりました。 |

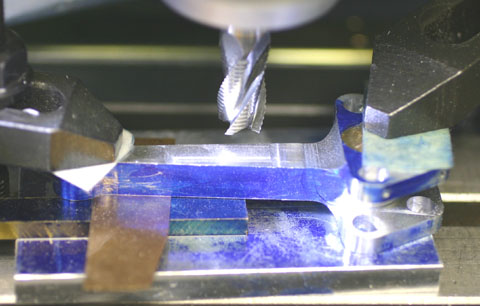

上の溝が滑らかにロッドの外周に移行しなければなりません。 上の溝が滑らかにロッドの外周に移行しなければなりません。CAD上で接線の角度を求めそれに従ってジグを作ってあります。 エンドミルが先ほどの溝の底に接するまで削ると外周にも滑らかに移行します。 |

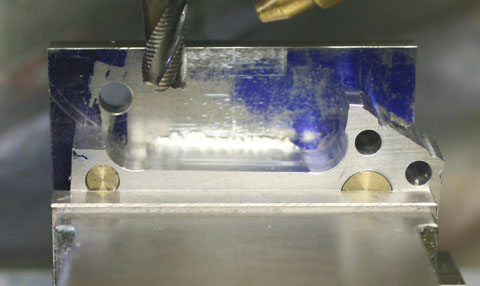

ロッド部分を削っています。 ロッド部分を削っています。 |

完成しました。下は成功。上のはもっとも初期の段階でビッグエンド側の穴が斜めにあいてしまっていて、没のものです。 完成しました。下は成功。上のはもっとも初期の段階でビッグエンド側の穴が斜めにあいてしまっていて、没のものです。ドリルの穴あけは奥が深いです。 ちなみにうまく行った方はガイド穴あけに超鋼ドリルを使いました。 |

次はリンクロッド。 次はリンクロッド。 |

マスターロッドと作業はにています。 マスターロッドと作業はにています。 |

側方削りが終わりました。真ん中は試作品。 側方削りが終わりました。真ん中は試作品。 |

円弧切削。 円弧切削。 |

余剰部分をバンドソーで切り落としただけのものと、円弧切削が終わったもの。 余剰部分をバンドソーで切り落としただけのものと、円弧切削が終わったもの。 |

ロッド部分は両端から滑らかに移行しなければなりません。この部分をラシアスエンドミルで切削しています。 ロッド部分は両端から滑らかに移行しなければなりません。この部分をラシアスエンドミルで切削しています。 |

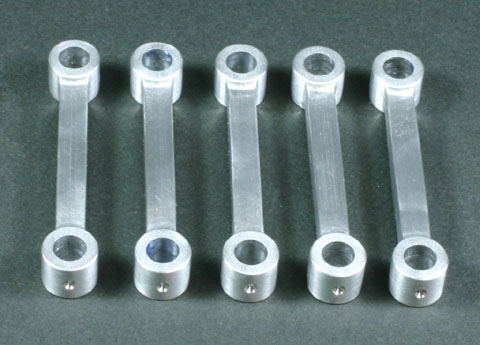

全てのロッドに作業が済みました。 全てのロッドに作業が済みました。 |

最終段階です。あとは研磨だけなはずですが、よく見るといびつです。 最終段階です。あとは研磨だけなはずですが、よく見るといびつです。性能には関係ないのですが気になるので修正しました。 |

ロータリーテーブルにセットしてコーナー削りをしました。これで完璧です。 ロータリーテーブルにセットしてコーナー削りをしました。これで完璧です。 |

完成しました。シャープなエッジ無しに仕上げるのはなかなか大変です。 完成しました。シャープなエッジ無しに仕上げるのはなかなか大変です。 |

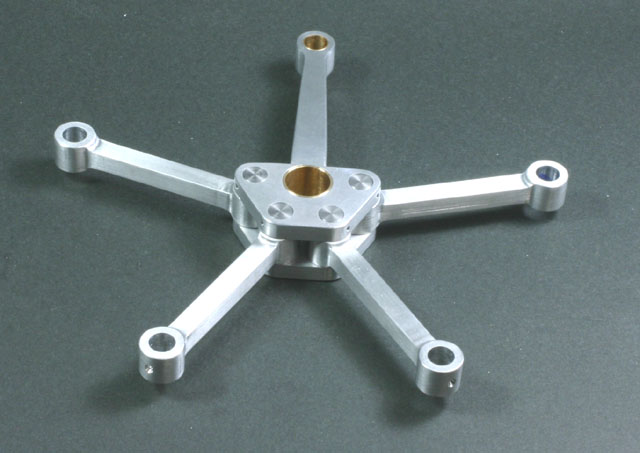

完成したマスターロッドとリンクロッドです。 完成したマスターロッドとリンクロッドです。 |

組んでみました 組んでみました |

茨城県のshigeruさんがエンジンの写真を送ってくれました。Hit & Miss エンジンです。 茨城県のshigeruさんがエンジンの写真を送ってくれました。Hit & Miss エンジンです。趣味としてエンジンを作られていて、回るエンジンの写真をいただいたのは日本国内でははじめてです。 感激です。 他に作られた方いたらメールください。 |

今回はここまでです。

| マスターロッドについての考察 今回マスターロッドの図面を書いていて気がつきました。リンクロッドはマスターロッド上に等間隔に配置されているものだとばかり思っていました。このようにCAD上で書いてふと原図と比べると全然違っています。 全く予想もしていませんでした。 早速手持ちの図面を調べてみました。 Hodgesonの9気筒は等間隔です。 OlsryidのWhirlwind9気筒は非等間隔になっています。もちろんKinner5気筒も非等間隔でした。 何がどうなっているのか分からなくなりました。 そこでCAD上でマスターロッドを回転させリンクロッドと2番以降のピストンがどう動くのかシミュレートしてみました。 なんと等間隔に配置されたリンクロッドですとマスターロッドが72度回転した位置では2番ピストンは上死点に来ません。当然そこから180度ずれた位置でも下死点にはきません。更にストローク長はマスターロッド上のピストンとは同じになりません。 これではまずいです。 CAD上で72度回った位置で2番ピストンが上死点、更に144度回った位置で3番が上死点に来る位置を割り出しました。これで解決と思ったのですが、この位置では下死点が180度回転した位置にはきません。更にストロークも同じには出来ません。(楕円の軸が斜めに傾いています) いろいろ考えましたがリンクロッドの中心が円運動をしていないので(楕円に近い動き、定義上の楕円かどうかは私の数学力では解明できない)、どうしてもすべての条件を満足出来る点が見つからないのです。 上死点位置が一番問題になるのでこれだけはあわせることが出来ましたが下死点位置はどこだか分からない、圧縮比も異なる・・・・こんな感じになってしまいます。 星形エンジンは結構いい加減? 実際のエンジン設計ではどうなっていたのでしょう。 たぶん組みあがってからピストンの動きを頼りに上下死点を決め、それにあわせてカムシャフトの位置、点火時期を決定していたのではと推測しています。これだと等間隔爆発ではなくなるのですが、それはあまり問題にならない範囲だったのでしょう。 (点火時期を変更するのは大変です。更にTDC手前何度で点火などと言ってもほとんど意味がなくなりそうです。) ちなみにKinnerではマスターロッドのビッグエンドとスモールエンド中心間距離69.9mm リンクロッド長さ(中心間距離)55.2mm マスターロッド上のリンクロッド中心のPCD29.4mm(半径14.7mm)です。55.2+14.7=69.9 2番リンクロッドは85度、3番は152度に中心が来ます。 追記 1番シリンダー(マスターロッド)のストロークは33.4mmです。書き忘れていました tamuraさんからご指摘いただきました。ありがとうございました。 「リンクロッド長」と「マスターロッド上のリンクロッド中心のPCDの値」を変えるといろいろ変化がつけられそうです。しかし数学的に軌跡を描こうとするとサイン、コサイン、アークサイン、アークコサインetcが必要になりますし、それがどんな軌跡なのかさっぱりわかりません。 私の数学力を凌駕していました。 マスターロッドが無限に長ければすべてのリンクロッドがマスターロッドと同じ動きをするのですが。 興味ある方は是非CADあるいは方眼紙上で実寸で実験してみてください。 概念図あるいは頭の中での図ではなかなかとらえにくいと思います。 アメリカのRonさんは理論上は非等間隔だが実際は等間隔で問題なく回るとメールをくれました。 オーストラリアのRonさんはSICにこれに関する特集があると書いてきてくれました。 私が感じたのと同じことを考えた人がいたようです。 どういう理論で設計されていたか、また実際どうなっていたかたご存じの方ありましたら教えてください。 |